中咨视界

“十五五”前瞻 | 化工新材料引领我国石化产业高质量转型升级

| |||||

| |||||

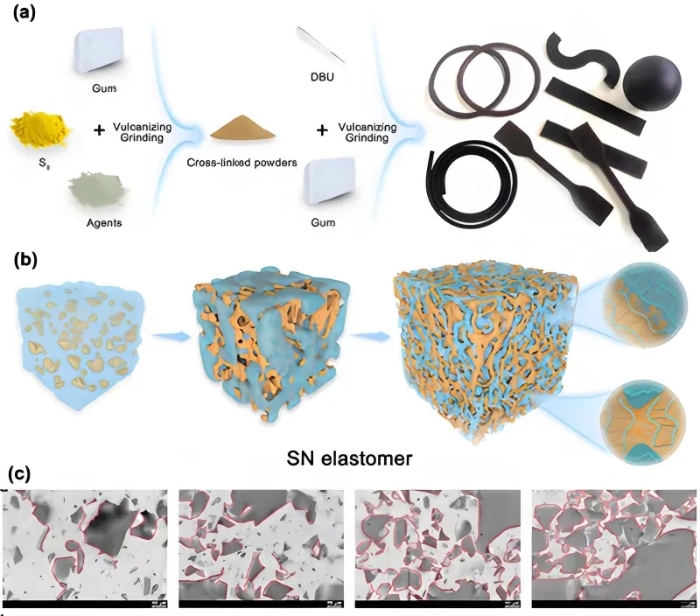

化工新材料引领我国石化产业 高质量转型升级 ——“十五五”石化产业总体发展思路 齐景丽 申传龙 霍正元 石化产业是国民经济支柱产业,经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广,关乎产业链供应链安全稳定、绿色低碳发展、民生福祉改善。当前大国博弈持续加剧,全球治理结构不确定性增加,国际秩序面临重塑,同时,新一轮科技革命和产业变革加速突破,人工智能技术全面应用,我国石化产业面临新趋势、新挑战、新机遇。 “十五五”时期是我国经济迈向高质量发展的蓄势攻坚期,是2035年基本实现社会主义现代化目标的承前启后期,也是应对多种转型挑战、突破围堵、全面提升国际竞争力的战略转折期。当前,在全球能源转型、经济复苏乏力、产能结构矛盾等多重因素叠加影响下,我国石化产业应以科技创新为引领,化工新材料为方向,重大生产力布局优化为支撑,绿色低碳为路径,体制机制完善为保障,加快发展石化产业新质生产力,实现“十五五”产业高质量转型升级。 一、“十四五”我国石化产业取得成就 (一)产业规模保持全球领先 我国是全球最大的石化产品生产和消费国,市场规模超过全球总量40%,自2010年以来一直位居全球第一。2024年,石化产业实现营业收入16.2万亿元,约占全国规模以上工业营业收入的12%。炼油、乙烯、对二甲苯(PX)产能分别为9.3亿吨/年、5455 万吨/年、4397万吨/年。合成树脂、合成橡胶等20多种大宗产品产能产量稳居世界首位,重要基础化工品自给率大幅提高,高端产品不断打破国外垄断,中国石油、中国石化、荣盛集团、恒力集团等13家石化企业进入世界500强。 (二)生产力布局不断优化 目前我国石化产业空间上已经形成以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区为主导,沿江、西北及东北特色产业集群共同发展的格局。经国务院同意印发的《石化产业规划布局方案》(发改产业〔2014〕2208号)施行11年来,沿海石化基地充分发挥政策、区位优势,稳步推进重大项目建设,优化产业结构,集群化效果正在显现。截至2024年底,沿海七大基地原油一次加工能力达到13600万吨/年,占全国14.6%;乙烯、对二甲苯产能分别达到1564万吨/年、2350万吨/年,占全国28.7%、53.4%。 (三)技术装备水平持续提高 近年来,我国石化行业不断强化高科技领域的自主创新,取得了一系列重大突破。异氰酸酯、聚碳酸酯、芳纶、碳纤维、聚苯硫醚、离子膜、蛋氨酸等工程塑料、高性能纤维和功能化学品实现了产业化,茂金属聚合技术及高端聚烯烃、聚烯烃弹性体、尼龙66关键单体己二腈、聚酰亚胺、超高分子量聚乙烯,以及原油直接制化学品和一批新型高效催化剂等关键技术难关相继攻克。 (四)绿色低碳转型成效显著 “十二五”以来,我国炼油能力、乙烯生产能力分别增长了64%、174%,能源消费总量仅增长了约69%。石化化工企业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机污染物排放量大幅降低,治理成效显著。同时,高盐废水处理技术取得突破,碱性电解水制绿氢技术基本成熟,百万吨级CCUS工业示范项目取得积极进展,一大批降碳、零碳、负碳技术开始工业应用,为产业绿色低碳发展提供了强有力的技术支撑。 二、多种因素叠加对石化产业影响较为深远 (一)清洁能源转型对化石能源提出更高要求 “双碳”目标下,石化产业发展面临严峻考验。我国石化产业中原料结构偏重、能源结构偏煤,降碳减排难度较大。我国能源资源禀赋决定了产业能源结构以煤炭为主、化工装置原料结构以重质原料为主。据统计,2023年石化化工全行业年能耗总量为8.05亿吨标准煤,全行业二氧化碳排放量约15亿吨,能耗超过1万吨标准煤的企业约2300家,已经形成了大量能耗高、碳排放量大的存量装置和资产,节能减排形势十分严峻。 为实现碳中和目标,国家鼓励石化化工企业以天然气替代煤炭作为燃料,鼓励使用光伏、风电等绿色电力,提高绿色能源使用比例,并探索石化基地或大型园区在确保安全的前提下开展核电供热、供电示范应用。但当前我国石化化工产业中新能源利用规模尚小,电气化技术及装备不够成熟。新能源具有间歇性和波动性,在短期内难以满足我国石化产业在能源供应方面安全平稳的要求。行业可再生能源利用远未达到规模化替代水平,且大幅提升电气化率后,全厂物料平衡、蒸汽平衡、燃料平衡等将发生显著变化,对生产安全构成潜在挑战,进而对企业提出更高要求。 (二)石化产品需求前景持续转变 当前,全球炼油产品与化工品需求前景分化,油品需求逐渐转弱,全球化工市场继续维持周期底部调整。新冠疫情暴发前,全球汽、柴油需求增速均已呈现下滑趋势,2020年全球油品需求总量大幅下降13.8%。2024年全球成品油需求29.5亿吨,虽然同比增长了2.0%,但仍低于2019年水平。航煤受国际航线恢复进程影响较大;汽油消费基本恢复正常,但新能源汽车替代趋势在进一步加强;柴油因全球经济恢复不及预期,与此前基本持平;燃料油的需求恢复至疫情前水平。在全球电能、氢能、液化天然气等清洁能源车辆替代快速增长的趋势下,全球成品油需求将提前达到峰值,需求转弱已经成为大势所趋。 在化工品方面,2024年全球化工市场需求继续低迷。一方面,产能格局深刻调整。受全球经济复苏提振,化工产品需求恢复向好。但在东北亚庞大新增产能的冲击下,海外老旧产能退出力度逐渐加大。另一方面,石化产品价格大体持稳。上半年全球油价高位,推动石化产品价格有所上涨;下半年下游需求支撑力度有限,石化产品价格逐渐回落。同时,全球产业链、自由贸易、金融体系均面临市场因素之外的重大干扰,经济碎片化现象严重。未来化工产品市场需求也将进一步出现分化,据安迅思(ICIS)公司统计,目前全球乙烯、丙烯、丁二烯、苯、二甲苯、混合二甲苯等六大基础有机原料产能超出需求约2亿吨。 (三)国内产能结构性过剩矛盾突出 受房地产不景气、出口增速下滑影响,目前下游产业拉动能力下降,国内石化化工产业结构性矛盾逐渐凸显,主要表现为高端产品供给能力不足、低端产品产能相对过剩。经对我国消费量100万吨以上的60种(类)石化化工产品分析,有28种(类)产品产能利用率高于75%,低于75%的产品以相对小宗产品为主,合计消费量占比为30%。相关产品产能利用率低的主要原因,一是产品生产成本、质量水平与国外存在差距,进口产品挤占国内市场空间,如乙二醇、工程塑料;二是行业处于转型升级阶段,新技术先进产能不断增加,但落后产能尚未出清,如环氧氯丙烷、醋酸乙烯;三是产品下游产业链单一,受市场波动影响较大,如浓硝酸、1,4-丁二醇。 与此同时,部分高端产品依然依赖进口。2023年我国乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、乙烯-α-烯烃共聚物(POE)进口量分别为139万吨、86万吨。茂金属聚丙烯自给率仅为10%、茂金属聚乙烯和溶液法聚乙烯自给率仅为13%、11%;溶聚丁苯橡胶、低顺式顺丁橡胶自给率分别为59%、56%。 三、“十五五”石化产业总体发展思路 “十五五”是我国实现从石化大国迈向石化强国目标的关键五年,石化产业亟需紧抓全球产业链重构的战略窗口期,结合国际需求和自身优势,坚定“化工新材料引领行业高质量转型升级”道路,加快推进结构调整、布局优化、提质升级、降本增效,增强产业整体竞争力,提升产业链供应链韧性和安全水平,全力打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。 (一)科技创新是引领 当下科技革命与大国博弈相互交织,科技创新进入前所未有的密集活跃期。党的二十大报告提出加快实施创新驱动发展战略,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加快实现高水平科技自立自强。我国石化产业需在统筹发展和安全前提下,保持转型升级的战略定力,推动科技创新与产业深度融合发展,塑造发展新动能新优势,抢占科技竞争和未来发展制高点,通过培育和发展新质生产力,以新型工业化推进制造强国建设,为实现中国式现代化保驾护航。 (二)化工新材料是方向 坚持“强材、增化、减油”发展方向,推动石化产业结构优化和提质升级。围绕新质生产力布局化工新材料产业链,提升产业链供应链韧性和安全水平。加大产能调控力度,防止低水平重复建设和“内卷式”恶性竞争,增加化工材料高端产品供给,增强供需的适配性、平衡性。 强材。着力增强关键领域化工新材料材料自主化水平,实现进口替代,保障产业链供应链安全稳定,提升公共服务、应急能力。按照基础材料高性能化、高端材料自主可控、未来材料引领的创新思路,发挥需求牵引和新型举国体制制度优势,聚焦航空航天、高端装备、电子信息、新能源汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等领域,开发适应和满足轻量化、高强度、耐高温、稳定、减震、密封等方面功能需求的新材料。重点领域鼓励上下游联合攻关,引导有关单位开展全链条协同攻关,科学匹配攻关参与单位,强化前段原创技术研究与末端应用技术开发。支持构建一批国家科创平台,增强创新综合能力。 橡胶颗粒基元的弹性骨骼网络 增化。坚持深度炼化一体化,最大程度实现原料、产品、能源的互供互用,上下游协同发展,尽量将稀缺的石油资源“吃干榨净”。提高对炼厂干气、液化气、歧化尾气等副产气体利用程度,降低乙烯原料成本;推动芳烃产业链技术迭代创新,加强重整、歧化、异构化、对二甲苯分离等先进工艺技术的开发应用,利用甲苯及重芳烃资源转化为二甲苯相关技术,实现最大化生产PX。力争2025年炼化一体化率提高到40%,2030年达到45%。 减油。在保障国内成品油市场稳定供给前提下,合理控制炼油产能。组织开展专项行动,确定淘汰落后炼油产能的整体和年度目标,综合运用市场、经济和法治手段,加快淘汰落后产能。严格执行环保、能效、质量、安全、税收等法律法规和产业政策,达不到要求的落后产能依法依规限期退出。完善成品油生产销售监测体系,加强成品油质量监管。加快实施后移成品油消费税征收环节并稳步下划地方的政策,将成品油消费税的征收环节从炼厂侧后移至销售侧,有效调动地方征管积极性、降低漏税率,构建更加公平的市场竞争环境,逐步形成化解炼油产能过剩长效机制。 (三)重大生产力布局优化是支撑 按照“做强产业基地、巩固战略腹地、打造产业集群”的思路持续优化重大生产力布局。完善产业规划布局和重大项目实施机制,坚持全国一盘棋,促进区域合理布局,统筹推进布局优化,拓展产业战略纵深,建设世界级石化产业基地和集群,推动集中集聚发展。 做强产业基地。发挥东部沿海地区资源进口、市场空间优势,推动炼化项目向基地集聚,打造世界一流石化新材料基地。推动七大沿海石化基地重大项目加快建设。进一步提升烟台裕龙岛、南京、舟山等石化基地综合竞争力。 巩固战略腹地。统筹内陆地区油气、煤炭资源和产业基础,科学布局石化项目。支持西北区域具有原料、区域市场优势的区域规模化发展炼化项目;研究在西南区域战略腹地布局重大炼化一体化项目的可行性。坚持现代煤化工作为石油化工战略补充定位,支持现代煤化工产业示范区、能源战略基地提升发展质量,适度发展煤制油气,稳妥推进技术示范。 打造产业集群。坚持“园区化、基地化、集群化”三位一体发展模式,抓住世界产业链中心向我国市场转移、以及我国区域一体化发展的机遇,在园区化、基地化的基础上,深入推进产业集群化发展力度。主动适应国家战略调整部署,优先支持优质供应链集群建设。争取到2030年全面建成宁波-舟山、大亚湾-揭阳等具有全球竞争力的世界一流石化产业集群,成为我国建设石化强国的重要载体。 (四)绿色低碳是路径 党的二十大报告提出,“推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”。绿色低碳发展是对新发展理念的坚守,是实现经济社会高质量发展的必由之路。按照“存量减碳、增量近零、碳资源化”的发展路径,打造一批零碳工厂和零碳园区。加快新能源可再生资源融合发展,推进现有产业提质升级。 绿色低碳发展路径 存量减碳。一是要继续加大安全环保不达标的落后产能淘汰力度,加快推动200万吨/年及以下常减压装置、30万吨/年以下乙烯装置等落后产能出清,推进企业优胜劣汰。二是要加强已投产项目过程节能改造力度,积极采用热泵等节能技术装备,加强工艺余热余压回收,提升能量梯级利用水平。三是要鼓励发展整体煤气化联合循环多联供系统等煤炭综合利用技术,进一步提升煤炭清洁高效利用水平;四是已建成项目要降低高碳能源用量,积极推进石化原料轻质化,适度提高乙烷、丙烷、轻烃等轻质、低碳、富氢原料的应用占比,持续实施煤改气、绿电替代。 增量近零。一是加强石化园区与周边光伏、风电等非化石能源发电资源匹配对接,大力发展“绿电直供”模式,建立与高比例可再生能源直连方式相匹配的智能微网系统,建立“电、热、气、冷”多能互补的能源供应系统,因地制宜推动先进储能技术规模化应用,探索石化项目与小型核反应堆的耦合集成。二是要以降低能耗和减少碳排放为目标,持续研发低碳、零碳新技术、新工艺,包括以废弃塑料、化纤、生物质、天然气等为原料直接制备化学品技术,加快产业化推广应用。三是坚持市场导向,打好支持政策组合拳。通过金融、财税、科技帮扶等方式助力零碳园区发挥绿色优势,强化绿色金融、财政性投资对零碳园区的支持。 碳资源化。将石化项目排放且有利用价值的二氧化碳,通过捕集与封存、生产高值化学品等方式进行消纳,推进CCUS与石化产业融合发展。一是聚焦石化产业高碳浓度生产环节,在排放端部署碳捕集项目;二是聚焦二氧化碳利用,密切关注地质、生物、化工新材料等领域利用技术进展,推动二氧化碳资源化利用;三是衔接好上游捕集和下游利用,同步推进储运、输送等配套能力建设。此外,结合绿氢产能发展预期,石化产业利用二氧化碳和绿氢制甲醇是碳利用关键路线之一。当前高昂的绿氢成本是主要限制因素。考虑到未来煤制甲醇增加碳排放成本,2030年后绿氢制甲醇路线经济性将逐步显现。 (五)体制机制是保障 一是加强资金统筹规划。探索政府资金支持的新方式,建立社会化的产业融资服务平台,加大对涉及研发、生产以及示范应用关键化工新材料的项目给予支持,提高资金精准支持效果,加快推动突破关键技术,提升化工材料产业共性技术创新能力。推进构建“实验室基础研究—工程化成套技术开发—中试平台验证转化—上游原材料与核心产品项目建设—材料制品性能评价及优化—终端用户验证反馈”的创新机制。 二是完善项目投资引导。对实现技术自主化突破的化工材料产品,完善对新建产业化项目的投资引导,加强对工艺技术可靠性论证以及开展技术来源溯源,适度控制高端产品规模增速,避免热门新材料领域产能集中建设,造成低端投资过剩,对细分领域“隐形冠军”给予适当政策倾斜。 三是持续推动产品应用市场建设。坚持市场化改革方向,推动国家战略资源循环利用产业链加快重组。加强各项市场政策的运用,鼓励首批次应用,降低化工新材料市场准入门槛。同时为企业创造公平、透明的化工新材料市场竞争环境,进一步完善化工新材料各项产品进出口关税、退税及各类贸易政策,优化化工新材料进出口产品结构。 四是鼓励高水平对外开放促进交流合作。加强内循环优势产业协同发展,同时培育外循环供应比较优势。推进研发、生产、应用等关键环节的体制机制改革,通过并购、重组、控股或参股等方式获取优质发展要素,推动优质企业梯队“走出去”,以高水平对外开放促进内外交流合作,共建共享国际化的基础研究、应用研究和产业孵化等平台,探索有利于激励成果转化的运行模式,融入世界创新网络体系。 参考文献 [1]戴厚良,陈建峰,袁晴棠,刘佩成.我国化工石化产业绿色低碳转型发展研究[J].中国工程科学,2024(6):223-232. [2]齐景丽,马淑杰,梅楠轩.总体国家安全观下,我国石化产业生产力布局研究[J].中国石油和化工,2024(396). [3]齐景丽,申传龙,王凡,霍正元.我国石油消费新趋势研究[J].当代石油石化,2020(7). [4]杨上明,申传龙,王凡.探索率先突破碳达峰碳中和路径 推动我国石化产业高质量发展[J].中国投资(中英文),2022(540):20-23. [5]王若曦.应按需安排成品油出口配额总量[N].中国电力报,2023-03-13. [6]王百森.化工新材料:且待政策东风[N].中国石油石化,2023-05-15. [7]戴宝华,赵祺.我国石化产业碳中和路径展望[J].石油炼制与化工,2024,55(1): 62-67. [8]王海丰,王婧.全球炼油化工产业发展新态势及启示[J].国际石油经济,2023(31):37-45. 注:文中部分图片来源于网络,版权归原作者所有,若有侵权请联系删除。 | |||||

相关链接

- 张锐 等 | 新租赁准则下建设项...2025-05-10

- 包英群 等 | DeepSeek...2025-04-29

- 王爽 甄霖 李文君 | 典型生态...2025-04-27

- 杨凯越 | 构建“战略和价值”二...2025-04-22

- 杨凯越 | 构建“战略和价值”二...2025-04-16